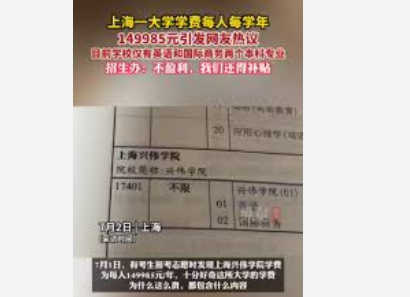

上海一大学学费15万1年 校方:不盈利

上海一大学学费15万1年 校方:不盈利

“每年149985元”——把这个数字和学费放在一起,上海兴伟学院就成了焦点。7月1日,一位考生在申请时发现了这笔天文数字,不禁好奇这所学校究竟有何特殊之处。两天后,招生办公室的回应更是让争议升级:这笔钱不仅不够,而且每名学生四年还得自掏腰包10万元。为了容纳英语专业的学生进行海上研修,学校还要支付20多万元。

然而,这所学校的高昂学费得到了专项资金的资助。英语专业的学生必须在海上度过100多天,在十几个国家停留一个学期,并在整个学习期间沉浸在全英语环境中。国际工商管理专业的学生在第二年必须组建团队管理真实的公司,并且还要在中国、欧洲甚至世界各地完成三个研究项目。小班授课、1:7.8的师生比、百余名学生的规模,让每个学生所能获得的资源显得格外集中。

然而,网友们的质疑声也随之而来。“不赚钱?股东不分红,打个临时工拿高薪也无妨吧?”“我亲戚打临时工拿工资,出国旅行也打到学校的账上,谁能证实?”“能负担得起15万学费的家庭,真的需要这种‘施舍’吗?”甚至有人调侃:“关门办学,对老板好,对家长好,对国家也好。”这番话戳中了公众的痛处:教育收费高昂,信任的根基很容易动摇。

其实,争议的核心并非价格本身,而是价格贵不贵,或者说太贵了。学校的海上游学、企业活动、全球调研等活动,确实提供了传统课堂无法提供的体验。一百多天的海上英语练习,十几个人真刀真枪地创业,成本显而易见:船票、海外住宿、公司运营资源、全日制辅导费,这些都不算便宜。

但公众的质疑并非空穴来风。民营企业无需披露细节。这些“补贴”的钱从何而来?如何证明它们“不盈利”?这些模糊的信息,难免让人将“超高学费”与“利益输送”和“避税”联系起来。毕竟,能够轻松负担每年15万元学费的家庭已经是少数。当这部分资源集中到一起时,教育公平的问题也就成了人们思考的焦点。

有趣的是,该校提到“几乎没有毕业生找不到工作的情况”,这或许是其吸引某些家庭的关键。对于那些重视实践经验和国际视野的家庭来说,花钱购买资源和机会或许是一笔划算的买卖。然而,对于更普通的家庭来说,这样的教育模式更像是一个遥不可及的象征,甚至可能加剧人们对教育是奢侈品的担忧。

首先应该引发人们思考的是高等教育的多样性。有些人需要负担得起的基础教育,而另一些人则愿意为个性化教育付费——这可以理解。但无论采用何种模式,透明度都是一项基本要求。如果“15万元学费”的方方面面都能得到解释,并且“补贴”的来源和去向都能公开,疑虑应该会减少。

毕竟,教育或许有代价,但绝不能没有回报。你可以谈论特色,但你无法掩盖其中的花招。上海兴伟学院的争议,与其说是源于对高昂成本的不满,不如说是其是否值得、是否能够被理解的问题。这个问题不仅关乎这所学校,也关乎所有致力于打造一所独特学校的教育工作者。

审忆,审忆媒体,头条,批发,地摊,新闻资讯,生活,美食,情感,教育,论坛,科技,汽车,母婴,美妆,时政新闻,国内新闻,国际新闻,社会新闻,时事评论,新闻图片,新闻专题,新闻论坛,军事,历史审忆新闻网

奥罗奇,天下,国际,全球经济,社会万象,娱乐,时尚要闻,文化,军事,视频,科技,营销,职场,管理

爱深炽,服饰,内衣,运动,户外,日用,百货,食品,饮料,母婴,玩具,鞋包,配饰,美妆,日化,数码,家电,汽车,用品,机械,五金,仪表,包装,办公,文教

English

登录

注册

退出

English

登录

注册

退出